(*全話視聴済)

「三国志 ~司馬懿 軍師連盟~第1部」からの続きとなります。中国本土ではそれぞれに別のタイトルが付いてました。

「虎嘯龍吟」として放送された分の感想を書いていきます。

【ep43】

冒頭は第1部のダイジェスト版。

そして第2部は曹丕の崩御から。

この曹叡の後見人である曹真・曹休・陳羣・司馬懿の4人の人選に曹丕の策略が見て取れます。

お、登山家登場。

過去の三国志においては主役はこの人なんですが本作の作家さんは熱烈な司馬懿推しなのでもしかしたら雑魚キャラ扱いされるかも・・

【ep44】

柏夫人が産んだ子である司馬倫が出るドラマは初めてかも。

この御仁は後世に色々やらかしますが本作ではそこまで扱いません。

【ep45】

大丈夫か?こいつ。

生母への執着が異常ですが全体的にかなり脚色されている模様。

【ep47】

いい言葉なのでメモ。

ところで第1部は戦闘シーン皆無でしたが第2部は戦闘シーン結構多くありそうです。

孟達は劉備側から曹丕に寝返ってさらに曹丕が死んだ後今度は魏を裏切ろうとした不忠の輩。

何晏は五石散という麻薬を常用しその間は歩き回らねばならなかった事から「散歩」という言葉の語源となった。

曹真の息子である曹爽。司馬懿にとってのラスボス。

なんと五石散出てきた!

そう言えば子供の頃「散歩ってどうして『散る』なんだろう?」って思った事ある。

【ep49】

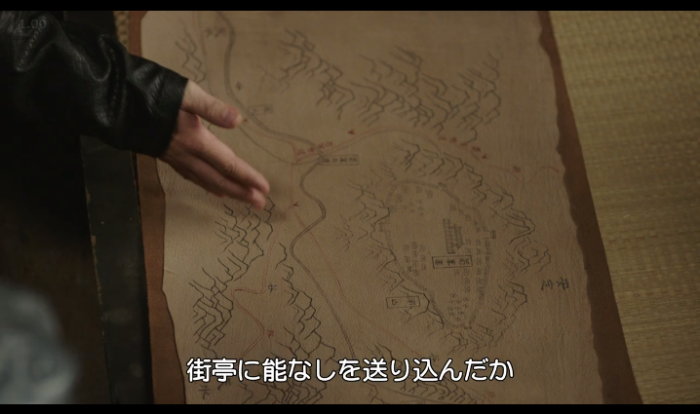

いよいよ街亭へ・・

早速山登り・・

【ep50】

人間心理の難しいところ・・

絶対やるなと言われたらやりたくなる。

「馬氏の五常、白眉最も良し」馬良が生きていれば良かったのですが・・幼常ではダメでした。

【ep51】

街亭の戦いとワンセットの「空城の計」。

ところで本作の第1部も「三国志 Secret of Three Kingdoms(三国機密)」もちっとも三国志っていう感じではないんですが、この第2部は三国志のテンプレに沿った作りになってますね。街亭なんかスリキンより分かりやすい。

司馬懿自身の心の声の描写ですね。

中国の歴史を振り返れば楽毅、白起、韓信など主たる敵を倒した途端に主君から危険視され憐れな末路を迎えた臣下は枚挙にいとまがありません。

実際問題曹氏一族から目の敵にされ続けてるのでこういう危惧の念は持っていて当然でしょう。

実写版「泣いて馬謖を斬る」

【ep53】

曹真と司馬懿の確執はスリキンを踏襲してますが史実的にはそういう記述はなかったように思います。

この辺の設定はスリキンと同じです。

【ep54】

曹真から行軍に遅れた責を問われ杖刑に処された司馬懿。

怒り心頭の司馬昭。後にこの恨みが10倍返しされます。

【ep56】

瀕死の曹真から司馬懿へ大司馬の印綬が引き継がれる。

呉においては大都督の役職名は周瑜の時から使われてるようですが魏では司馬懿あたりからですね。

もっとも創作物と史実とでは違いますが。

【ep57】

どれだけ屈辱的な敗北を喫しようが最後に勝てばいいと・・

本作では最初から司馬懿に好意的な将軍は孫礼だけで郭淮は当初反抗的に描かれています。そこから心を掴んでいく描写は良いですね。

【ep58】

アホボン劉禅。蜀側では諸葛亮と李厳の対立が劉禅の愚かな行動へと繋がっていきます。

諸葛亮・司馬懿共に有能過ぎる故に主君から警戒される。

息子と孫礼・郭淮がいれば十分。

【ep59】

李厳が庶民に落とされたのは史実通り。この辺りはスリキンの焼き直し。

用いるなら信用すべきなのに疑心暗鬼のまま起用し続けた為司馬家の恨みを買った曹氏一族。

【ep61】

上方谷。ここは有名なロケ地なんでしょうね。

司馬懿と諸葛亮の対決もいよいよ山場へ・・

絶体絶命ですが・・スリキンで同じシーン見たので・・

亀にはちゃんと役割があったんですね。

諸葛亮から「戦う気がないなら女物の着物でも」という挑発に着物を着てみせる司馬懿。

【ep64】

「死せる孔明、生ける仲達を走らす」

【ep65】

狡兎死して走狗烹らる

実際問題、司馬懿にとっては敵の諸葛亮より曹氏一族の方が怖い。

韓信が言ったのは

”狡兎死して良狗煮られ

高鳥尽きて良弓蔵され

敵国破れて謀臣亡ぶ”

「項羽と劉邦 King’s War」にそのシーンが出てきます。

【ep66】

曹叡は暗君ではありますが馬鹿という訳でもないので一層質が悪い。

現代でもアホが嘘を広めてますよね。

【ep67】

郭皇太后誅殺される。

なお『三国志』『魏略』『漢晋春秋』といった史書では甄夫人の死は郭皇后のせいとなっており曹叡から死を賜ったとなっているので史実通りである。

さて今更ですが司馬懿役のウー・ショウポー(吴秀波)さんの演技は魂が籠ってますね。

凄い名優だと思うのですが本国では複数の愛人がいると問題になって現在封殺中(芸能界から追放)だそうです。非常に勿体ない。でもモテるのは分かります。

【ep68】

曹宇・夏侯献・曹肇・秦朗と劉放・孫資間での後見役を巡る争いは史実通り。

最終的には司馬懿・曹爽が後見人に。

幼帝を戴くようになると王朝の命運も残り僅か。

【ep71】

曹爽がやりたい放題で郭皇太后が怯えてるという状況。司馬懿は後に郭皇太后を味方に付けた事で天下を手中に収めます。

こんなに早くからクーデターの可能性に気づいてたのにねえ~

お互いの腹の探り合いも見所の一つ。

【ep72】

頭脳戦という点においては丁謐が真の敵ですね。

古装劇では故事が台詞に頻出しますが・・

両陣営で同じ「鴻門之会」で例えてるのが面白い。

郭淮・孫礼は司馬懿の懐刀ですからね。

ここのやり取りは手に汗握る攻防。

【ep73】

司馬昭が何晏の正体を知っていて一安心。

【ep74】

司馬家が私兵を持ってるのがバレそうになったので容赦なく皆殺しにした司馬昭。

ここに至るまでの経緯については司馬師も司馬昭も脇が甘いんですが窮地で非情に徹する事ができたのは流石。

劉邦の軍師、張良を表した言葉。

ところで何晏役は女優が演じてるのはすぐに分かったのですが調べたら他でも男装やボーイッシュないでたちが多かった。

【ep75】

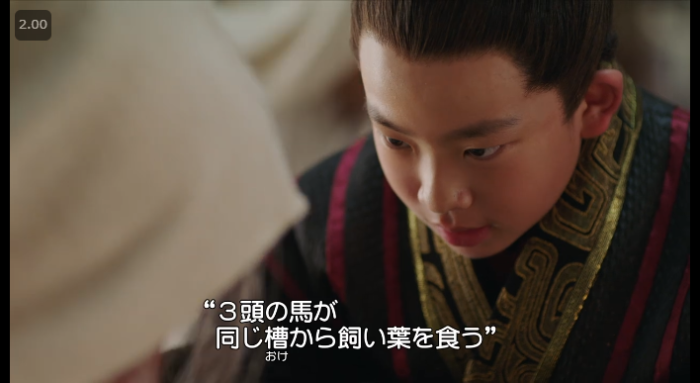

このセリフはスリキンでも出てきました。オマージュか?

ここまでは司馬師・昭兄弟より何晏の方が上手を行ってます。

へー結構厳しいんですねえ~

全てお見通し・・恐ろしい・・

このドラマで唯一のほんわかキャラなのに・・司馬兄弟が愚かなせい。

この二人には相応しい末路が・・

郭皇太后が司馬懿側だったのが後に幸いします。

【ep76】

夏侯玄は何度か窮地を救ってますね。

【ep77】

夏侯徽に私兵を見られてしまいました。ここは難しい選択です。

史実でも宗室出身ということで司馬師に殺されています。

【ep78】

曹爽が父・曹真の事で司馬懿に私怨を募らせていたのはスリキンと同じ設定。

【ep79】

何度もこの話出てきますが・・その通りです・・

この鍾会の台詞は後の行動への伏線と取れなくもないですが・・本作ではそこまで扱えるかどうか?

悪の枢軸。司馬懿の死期が近いと安心します。

【ep80】

いよいよクライマックスです。

自ら死地へ・・

何晏もすっかり司馬家の工作に騙され・・

偵察に来た李勝相手に家族総出で一芝居。

いよいよです・・

絶対必勝というよりは一か八かの作戦だったんですよね。