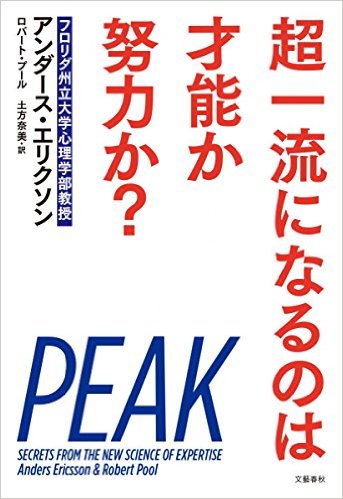

[amazonjs asin=”4163904956″ locale=”JP” title=”超一流になるのは才能か努力か?”]

今年読んだ本の中で一番面白かった。一気に3時間ほどで読了した。

天才と呼ばれる存在も実は努力によって成り立っているという事を数多くの実験で立証している。

イントロダクションではまず「絶対音感」について取り上げている。

従来幼少の頃からの持って生まれた才能のように扱われてきた絶対音感だが大人になってからでも獲得できる事を証明。

そして次に出てくる題材が短期記憶について。

人間が短期で覚えられる数は7±2というのは有名な話。

この制約が本当かどうか普通の大学生に挑戦してもらい検証する。

1秒間に数字を1つ読み上げるペースでどれだけの数を記憶できるか?

案の定最初は7とか8なのだが、やがて20まで記憶できるようになる。

ここで一旦頭打ちするのだが、数字を3つと4つの塊として記憶するという手法を思いつく事によりブレークスルー。

2年間の実験の終わりにはなんと82も覚えられるようになった。

この他にも才能VS練習をテーマに数多くの実験検証結果を挙げていく。

道が複雑なロンドンのタクシー運転手の例ではトレーニングをしていく内に脳の海馬が大きくなることを発見。

ちなみに同じルートを運転するバスの運転手ではそういった違いは見られない。

そして試験に落ちて諦めた人はすぐに普通の大きさに戻ってしまう。

医者に関する検証結果では

「乳がんを診断する放射線医師は判定結果が正しかったかどうかを検証できない為、成績が向上しない」

「前立腺がん手術を執刀する外科医の場合、切除した検体をすぐに確認する。

がん組織を少しの正常組織が取り囲んでる状態が最良の出来。

自分の手術が上手くいったかどうかすぐに確認出来るため2000例くらいまではどんどん上達する」

といった例が示される。

このような検証結果からある一つの事を極めるには

・Focus(集中する)

・Feedback(意見を取り入れる)

・Fix(修正する)

という3Fが重要だと著者は説く。

生まれながらの頭の良さが左右するという根強い意見にも否定的だ。

ノーベル賞受賞の科学者や数学者にはIQが120位の人間が多く、飛び抜けて高IQである人は少ない点を指摘。

また知的競技と言われるチェスや囲碁のチャンピオンは特にIQが良い訳ではないのを実際のデータを元に明らかにしている。

この他にも天才と呼ばれたモーツァルトが5歳で作曲したと言われているのは実は父親の作である可能性が高く、本人の本当の作は15~6歳であろうと推測。

天才ヴァイオリニストと称されたパガニーニの逸話に対するカラクリの見破り方も面白い。

“パガニーニが演奏していると弦が1本切れた。観客が不安そうに見ているとまた1本切れた。

気にも留めずヴァイオリンを弾き続けるとまた1本切れてとうとうG弦しか残ってないが見事に最後まで演奏した。”

この前にパガニーニは好きな女性の為に弦2本で弾いたり、ナポレオンの妃の為に1本だけで演奏することに慣れていた。そこで1本だけでも演奏できる曲を作りわざと自分で弦を切っていって観客の注目を集めたのだと。

この本では随所に「心的イメージ」という言葉が出てくる。

これが一流になる為に重要であると。

チェスのトッププレイヤーに実際の棋譜をみせるとすぐに覚えて再現することができる。

だが出鱈目に置いた図だと記憶力は普通の人と変わらなくなる。

つまり「意味づけ」をする事で記憶しているのである。

ベテランの医師より新人の方が最新の医療技術に詳しい。

生まれた子供を全員チェスの名選手に育てた夫婦の話。

様々なエピソードを元に努力を続ける事こそが成功の秘訣であることを教えると共に生まれながらの才能という神話を悉く否定していく。

サヴァン症候群の人が見せる特殊な才能についてもあくまでも一つの事に集中して取り組んだ結果開花したものだと断言している。実際に「カレンダー計算」と呼ばれるランダムな年月日の曜日を言える能力についても一般人でも特訓すれば同じレベルの能力を獲得できることを実験で証明している。

このように全ては費やした時間と効果的な改善方法が重要なのだと教えてくれる。

エビデンスを伴った主張なので説得力があり誰もが最初から諦めるべきはないことを改めて思い知らされた。

何かを極めようとして諦めてきた人にぜひ読んで貰いたい。

[amazonjs asin=”4163904956″ locale=”JP” title=”超一流になるのは才能か努力か?”]